Der Verlag:

Unser Tipp:

Unterstützer für die Webversion:

Anzeigenpreise für die Druckversion:

Anzeigenpreise

Vom Drillen und Schottern

Ein spannendes Puzzle der Ortsgeschichte

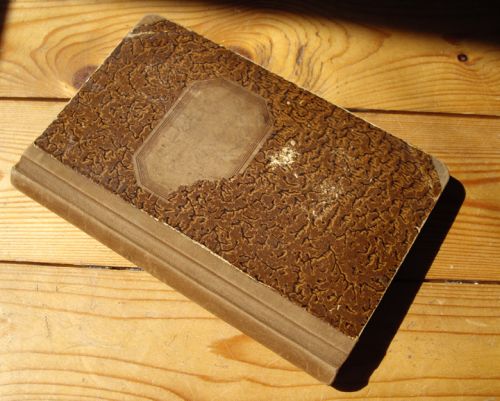

(sbr) Ein altes Fundstück - eine dicke Kladde mit unleserlichem Etikett - ist durch Grübeln, Tüfteln und Experimentieren entschlüsselt worden. Spannend war besonders die Art und Weise, wie sein Geheimnis gelüftet wurde.

Markus Brand, Tischlermeister, hatte mit einem alten Haus eine Kiste voller Akten und Briefe gekauft. Jahrelang wanderte die Kiste von einem Aufbewahrungsort zum nächsten - sorgsam gehütet, doch ohne dass jemand Zeit für den Inhalt hatte.

Die Autorin griff sich eine der Kladden - dick, vergilbt, voller Flecken, offenbar durch viele Hände gegangen. Der Inhalt warf Rätsel auf: Saubere Eintragungen in Sütterlin-Schönschrift von Daten, Namen und Preisen. Zum Beispiel im Juli 1890:

Engelken 1/2 Morgen gepflügt 3 M. 50

F. Algermißn 4 Fuder Mist 8 M.

Im Sommer und Herbst wurden Fuhren von Holz, Heu, Stroh, Bohnen, Getreide, Kartoffeln, Mist, Luzerne und Rüben aufgelistet, im Winter und Frühjahr fuhr man vor allem Asche, Erde, Mist und Holz. Es wurde „gepflügt u. gedrilt“ (d.h. gesät), hin und wieder auch „geschottet“ (Wege befestigt). Die Fahrten gingen bis nach Emmerke und Drispenstedt, in die „Stadt“, zur „Bahn“, zum Rottsberg und Steinberg oder zur „Gaßanstalt“.

Bekannte Moritzberger Namen sind genannt: Baumann und Bartels, Alberti und Ossenkopp - aber wer hat hier für wen gepflügt und gedrillt? Hatten die Genannten eigene Pferde oder eigene Felder? Waren „Henke“ und „Muhlthaup“ mit stattlichen Summen wie 131 Mark Großauftraggeber oder Großunternehmer?

1896 fehlen die regelmäßigen Eintragungen, 1899 enden sie ganz. 1900 und 1901 werden nur noch einige Arbeitstage für die „Gemeinde“ aufgelistet, dann im Februar 1909 viele Asche-Fahrten für die „Lutherische Kirchen Gemeinde“. 1945 folgt unvermittelt in anderer Handschrift:

29.7. Kohlmeyer 40 Stiefm. 2.40 37 Tagetes 2.25 Pflege 5.00

Schließlich nach vielen leeren Blättern auf Seite 372 derbe in Bleistift hingekritzelt:

Angebrannte Bohnensuppe 10 März 1927

Schmidts Schinken 30 Pfd 1,20 36 M.

Flügge 3 Pfd Fleisch und 5 Pfd Wurst 9.60 ...

Auch „Mutter Threse“ und „Luzi“ haben eingekauft - da hat wohl jemand geschlachtet.

Wie lassen sich die Angaben erklären? Auf der ersten Seite der Kladde ist ein Name eingetragen: „Gustav Pinkepank“. Aus dessen Sohn Walters Nachlass stammt auch das Fundstück. - Bloß Gustav Pinkepank wurde erst im Jahr 1900 geboren!

Auf der Innenseite des stabilen Papp-Einbands ist ein alter Zeitungsausschnitt eingeklebt - es geht um die Ansprüche von weiblichen Alters- und Unfallversicherten, welche heiraten:

Die Wohlthaten des Gesetzes gehen leider durch Unkenntniß der Leute in sehr vielen Fällen verloren; mögen die intelligenteren Arbeitgeber, Herrschaften u.s.w. sich auch in dieser Beziehung ihrer Leute annehmen und ihnen mit Rath beistehen.

Vorn auf dem Etikett des Buches, schwach leserlich „Gustav“, darunter deuten sich ein paar Buchstaben an - unmöglich, mit Brille und Lupe ein zusammenhängendes Wort zu entziffern, dazu noch die Sütterlinschrift!

Tagelang wandert das rätselhafte Fundstück von Hand zu Hand, alte Moritzberger werden um ihre Meinung gefragt. Eine Dokumentation von Arbeiten für eine Grabelandgemeinschaft vielleicht? Heinz Wüsthoff vom Berggarten e.V. muss passen: Den Kleingartenverein gibt es erst seit 1934. Franz Josef Oelkers kann die „Asche“-Fuhren aufklären. „Da ist nicht leichte Flugasche gemeint, mit Winter-Streudienst hat das nichts zu tun. ‚Asche‘ wurde die Schlacke aus der Schmiede der Gummifabrik genannt. Dort wurde Fettkohle verbrannt, sie hinterlässt Schlackestückchen fast so groß wie Koks. Mit dieser ‚Asche‘ hat man überall auf dem Moritzberg die Wege befestigt. Ja, die Gummifabrik war auf diese Weise ihre Abfälle los. Sie wurden auch gern für Gartenwege benutzt - das Unkraut wuchs darauf nicht so schnell, sind ja genug Giftstoffe drin.“ Fuhrunternehmer, so erinnert sich Oelkers, waren auf dem Berge Franz Lassalle und Ferdinand Pieper. Und sein eigener Großvater - Kohlenhändler ab 1880 - hatte etwa einen Morgen Land im Bockfeld, auf dem Luzerne angebaut wurde.

„Fuhrunternehmer“! - nur das fleckige Etikett der Kladde kann das Rätsel lösen. Mit viel Fantasie kann man die Krakel der mittleren Zeile als „Moritzberg“ deuten. Wieder ein Gang zum Eigentümer des Buches, der das Fundstück gern an den Moritzberger Kulturverein geben möchte - aber vorher gern wüsste, was er da übergibt.

Die Lupe reicht zum Entziffern nicht - aber der Computerbildschirm vielleicht? Mit hoher dpi-Zahl scannt Markus Brand die Vorderseite des Buchdeckels ein, vergrößert die Abbildung, spielt eine Weile mit allen Effekten, die der PC bietet - Hintergrund grün Einfärben zum Beispiel. Erste Erfolge: Etwas mehr Schrift wird sichtbar. Auf dem Etikett ist das Wörtchen „an“ aufgetaucht: „an Gustav“ - und der blassere Rest? Wieder eine halbe Stunde Nachdenken und Anschauen, bis die Bruchstücke sich zu Wörtern fügen. „Journales Moritzberger ...“? Dann der entscheidende Lichtblitz: nicht „Moritzberg“, sondern „Kratzberg“, schließlich die klare Erkenntnis: „Johannes Kratzberg Moritzberg“.

Markus Brand sucht im Internet und findet: Kratzberg, Johannes, Bergstraße 33, laut „Handels- und Gewerbe-Adressbuch der Provinz Hannover 1898“ Fuhrherr in Moritzberg.

Nun fügen sich die Puzzle-Teile schnell: Der Kratzbergsche Hof, heute Bergstraße 39 Ecke Brauhausstraße, wird auch in Walter Pinkepanks plattdeutschen Geschichten genannt - nicht zu verwechseln mit dem Stiftshof gleichen Namens von 1810. Der Hof des Fuhrherrn Kratzberg muss gegen Ende des 19. Jahrhunderts erbaut sein. Der Urkataster 1875 zeigt ihn noch nicht, das „Adressbuch der Stadt Hildesheim und des Fleckens Moritzberg“ nennt ihn 1885. Die Adresse war damals „Vorm Schäferthor 144“. 45 Jahre später, im Adressbuch 1930, wird Johannes Kratzberg als „Landwirt“ bezeichnet. 1936/37 wird nur noch sein Grundbesitz, nicht seine Person, genannt.

Also: Johannes Kratzberg hat offensichtlich in der dicken Kladde, seinem Geschäftsbuch, über seinen Broterwerb durch Fahren und Pflügen zwischen 1890 und 1898 Buch geführt. Dann wird aus dem Fuhrherrn ein Landwirt - 1896, in dem Jahr ohne sonstige Aufzeichnungen, lautet eine Eintragung im Geschäftsbuch:

Für Kratzberg, Johannes

3 Kühe, 3 Ziegen, 18 Hühner, 12 Tauben, 2 Schweine, 5 Wagen, 1 Hof, 1 Garten.

1927 schließlich hat der Landwirt Kratzberg geschlachtet („Luzi Wurst 9 M“).

Und wie kommt Gustav Pinkepank ins Spiel? Der war ein Nachbar des „eolen Kratzeberg“, hat wohl dessen Geschäftsbuch bekommen („an Gustav“). Und im Sommer 1945 hat Gustav, wie erneutes Suchen in der großen Kiste mit Nachlass-Papieren ans Tageslicht bringt, auf den Moritzberger Friedhöfen gearbeitet. Für diesen Zweck holte er - in der sparsamen Nachkriegszeit - Johannes Kratzbergs Geschäftsbuch hervor, trug seinen eigenen Namen ein und listete erste Pflanz- und Pflegearbeiten auf („37 Tagetes“).

Ein weiteres Papier aus der Schatzkiste zeigt den Fortgang der Geschichte: Im Juli 1946 teilt Direktor Paschen von den Wetzell Gummiwerken Gustav Pinkepank per Brief mit, dass man „infolge Vergrösserung der Produktion“ einige der langjährigen Fachkräfte wieder einstellen wolle. Gustav Pinkepank wechselt von der Friedhofsgärtnerei in die Gummifabrik - und das Geschäftsbuch von Johannes Kratzberg wandert in die Kiste.

Stadtumbau-Sprechstunde

Neueröffnung von Horst Matern