Wie weit reicht Moritzberg?

(sbr) „Moritzberg hat uns eingemeindet“, freuen sich zwei ältere Herren auf der Gerlandstraße – gerade wird die Märzausgabe des „Moritz“ testweise bis zum Ulmenweg verteilt. „Die Schulkinder vom Ahornweg gehören auch noch zur Gelben Schule“, erzählt einer, „und die Katholiken können wählen: Domgemeinde oder Mauritius – Sie können sich denken, wohin wir gehen!“

Gehört der Ahornweg zum Moritzberg? Moritzberg hat im letzten Jahr, als es einen Ortsrat erhielt, wieder eine der vielen Grenzänderungen seiner 1000-jährigen Geschichte mitgemacht. Zwar ist „der Berg vor Hildesheim“ seit 101 Jahren nicht mehr selbstständig, aber seine Fläche scheint so groß wie nie zuvor – das jedenfalls könnte man meinen, wenn man alles, was in 2011 zur neuen Ortschaft Moritzberg-Bockfeld zusammengefügt wurde, als „Moritzberg“ versteht. Über 8100 Haushalte gehören dazu, mehr als 15.500 Menschen leben hier. Ein Ausflug in die Moritzberger Geschichte wird zeigen, dass diese „neuen“ Grenzen gar nicht so neu und ungewöhnlich sind.

Nach der Gründung des St. Mauritius-Stiftes um das Jahr 1.060 war Moritzberg viele Jahrhunderte lang ein Ort mit 400 bis 700 Einwohnern. Er bekam seinen Namen durch das Stift und seine Kirche: Mauritius auf Lateinisch ist Moritz auf Deutsch. Zum Moritzstift als Eigentümer des Grund und Bodens, auf dem das „Bergdorf“ erbaut war, gehörte durch Schenkungen und Stiftungen auch sehr viel Land außerhalb des Moritzberges – zwischen dem Harz und Hannover, bis über Braunschweig und über Hameln hinaus. Von den vielen Besitzungen erhielten die Moritzberger Stiftsherren landwirtschaftliche Abgaben, also ihren Lebensunterhalt. Das Moritzstift rechnete in den ersten beiden Jahrhunderten seiner Existenz zu den reichsten in Nordwestdeutschland. Danach nahm sein Grundbesitz beständig ab.

Die Feldmark rund um das Bergdorf Moritzberg war durch Weideflächen begrenzt, an denen Nachbargemeinden, z.B. Marienrode, Sorsum, Hildesheim und Moritzberg gemeinsam Weiderechte hatte. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Land aufgeteilt und mit Grenzen bedacht, die durch Grenzsteine markiert wurden. Nur zur großen Rivalin im Osten, nach Hildesheim, bestand schon vor dieser Teilung eine klare Gemeindegrenze. Sie war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder heiß umstritten. – Hildesheim konnte sich nur auf Kosten der ländlichen Nachbargemeinden ausdehnen und tat dies mit Gewalt, List und Tücke.

Die älteste Grenze zwischen Moritzberg und Hildesheim ist die Innerste. Durch häufige Überschwemmungen bildete sie mit ihrer Flussaue ein natürliches Hindernis zwischen den beiden Gemeinden. Morast und Sumpf mussten auf einem „Damm“, dem Vorläufer des heutigen Bergsteinwegs, überquert werden. Ende des 12. Jahrhunderts entstand durch Gründung vom Moritzstift aus die „Dammstadt“, hier siedelten sich Einwanderer aus Flandern an. Sie waren erfahren im Deichbau und befestigten das sumpfige Gelände nördlich des „Dammes“. Im Bereich um die heutige Nikolaistraße entwickelte sich eine blühende kleine Stadt – sie war wirtschaftlich so erfolgreich, dass auch auf der Südseite des „Dammes“ eine Niederlassung entstand. Im Osten reichte die Dammstadt bis an das Johannisstift direkt vor der Hildesheimer Stadtmauer bei der heutigen Johannisstraße.

Die Dammstadt zog den Neid der Hildesheimer auf sich – besonders weil ihre Bewohner gute Weber und Tuchhändler waren. Weihnachten 1332 zerstörten Hildesheimer Bürger und Adelige die gesamte Dammstadt, brannten alles nieder und brachten die meisten Bewohner um. Trotz der Proteste anderer Reichsstädte brauchte Hildesheim nur eine geringe Geldstrafe zahlen, nur die Nikolaikirche wurde wieder aufgebaut. Die Grenze zwischen Moritzberg und Hildesheim – das setzten die Hildesheimer durch – wurde nach Westen verschoben: an den Blänkebach/Kupferstrang. Das Land zwischen der Innerste und dem Kupferstrang, auf dem die Dammstadt fast 140 Jahre bestanden hatte, wurde der Stadt Hildesheim zugeschlagen – als Gartenland. Das war die erste einschneidende Grenzänderung für Moritzberg.

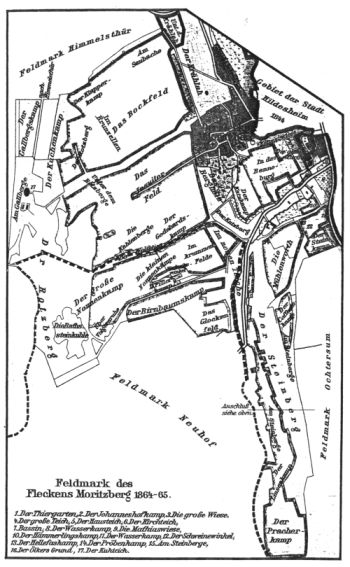

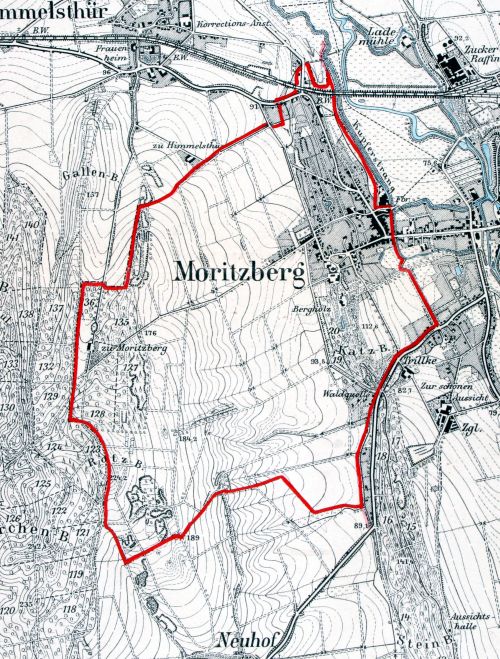

Im Süden, Westen und Norden des Bergdorfes tat sich bis zum 19. Jahrhundert nichts Aufregendes. Schon 1260 hatte das Moritzstift vom Hildesheimer Bischof weite Teile des Rottsberges zum Roden erhalten. Am Wolfstieg hatte Moritzberg gemeinsame Weiderechte mit Marienrode/Neuhof und Hildesheim, am später so genannten Gallbergstieg mit Himmelsthür. 1811 wurde das Moritzstift aufgelöst, seine Ländereien wurden verstaatlicht und verkauft. Die politische Gemeinde Moritzberg, nun eine kleine ländliche Stadt – ein Flecken –, war zwar selbständig, hatte aber kaum eigenen Grundbesitz. Die Weiderechte verloren an Bedeutung, weil immer weniger Vieh gehalten wurde. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Industrialisierung. Um 1850 kam auf Wunsch der Moritzberger die Gemeinheitsteilung zustande, das heißt die Aufteilung des bisher gemeinsam genutzten Landes, der Allmende, an die einzelnen Gemeinden. Strittige Grenzen, hier speziell die mit Neuhof, wurden verhandelt – und so kam Moritzberg mit der Gemeinheitsteilung und der folgenden Verkoppelung zu einer Feldmark mit ungewohntem Zuschnitt: Die Grenze nach Neuhof lag nicht am Wolfstieg, sondern südlich des Fillerkamps, und die gesamten Trillke-Ländereien, die Klosterländereien hinter der Waldquelle sowie der Steinberg gehörten nun zu Moritzberg. Moritzberg hatte zwei Forstbezirke: das Bergholz und den Steinberg. 1716 Grenzsteine waren laut Heimatpfleger Heinrich Kloppenburg nötig, um diese Grenzen von Moritzberg sichtbar festzulegen. Dies war die zweite markante Grenzänderung für Moritzberg.

Diese Grenzziehung hatte nicht lange Bestand, denn Hildesheim bestritt seine Grenze zum Moritzberg. Der Bergflecken hatte einen Versuch zur Zwangseingemeindung erfolgreich abgewehrt – nun folgte die Retourkutsche: eine neue Grenzregulierung im Jahr 1886. Moritzberg gewann ein bisschen Land hinzu, z.B. durch die Verlegung des Kupferstrangs. Es verlor aber entscheidende Grundstücke im Bereich der Gummifabrik Wetzell – so konnte Hildesheim nun sämtliche Gewerbesteuern aus dem großen Industriebetrieb kassieren. Moritzberg verlor auch den Steinberg und das so genannte Steinbergfeld, die Trillke-Ländereien, Alfelder- und Steinbergstraße (damals noch Tiefe Straße genannt) und große Teile des so genannten Bennoburgsfeldes im Bereich der späteren Mittelallee. Zwei Fünftel des Gemeindeeinkommens, so der Fleckensvorstand 1884, würde die Gemeinde Moritzberg durch diese Schrumpfung einbüßen. Das Trillke-Gut, der Steinberghang von der Braunschen Ziegelei am Steinberg bis zur Steinbergstraße und der Steinberg selbst hatten zwischen 30 und 40 Jahre lang zu Moritzberg gehört. Diese dritte einschneidende Grenzregulierung zwang die Gemeinde Moritzberg schließlich 25 Jahre später zur Eingemeindung nach Hildesheim aus wirtschaftlicher Not.

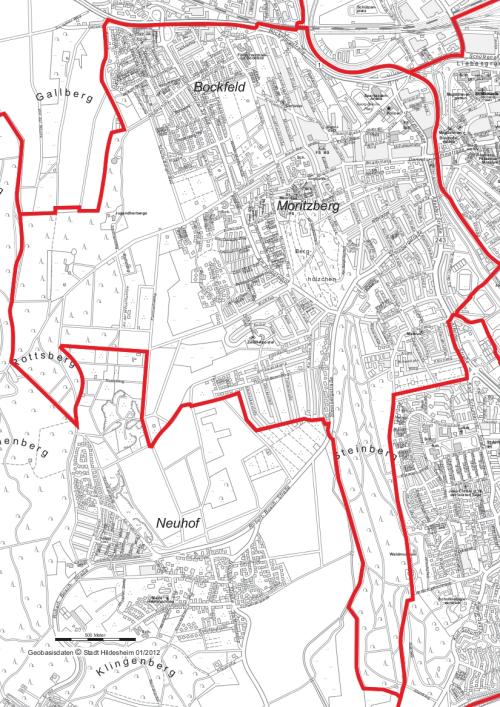

Nach der Eingemeindung 1911 änderte sich an den Grenzen von Moritzberg wenig: ein paar Korrekturen im Bereich der Bückebergstraße, die Sandstraße jenseits der B 1 ging an Himmelsthür. Nur im Norden hatte die alte Grenze von Moritzberg noch praktische Bedeutung, denn dort grenzte Himmelsthür, bis Ende Februar 1974 eine selbständige Gemeinde, an Hildesheim-Moritzberg. Erst mit der Bebauung des Bockfeldes kam wieder Bewegung in die Grenzangelegenheiten. Am 1. Januar 1973 trat ein Grenzänderungsvertrag zwischen Himmelsthür und Hildesheim in Kraft. Er schlug das nördliche Bockfeld, vom Gallbergstieg bis zur B 1 bislang Himmelsthürer Gebiet, der Stadt Hildesheim zu. Dadurch sollte die Bebauung des Bockfeldes vereinfacht werden, aus einer Hand erfolgen. Von einem Grenzpunkt oberhalb des Gallbergstiegs – im letzten Jahr wurde dort ein alter Grenzstein neu gesetzt – verläuft die Grenze seither nach Norden zur Klusburg hinunter. Die Schießsportanlage, das Tal dahinter und der Gallberg gehören nach wie vor zu Himmelsthür, aber das Bockfeld-Nord und das Baugebiet der 90er Jahre, die Klusburg, gehören seither zu Hildesheim – und weil das angrenzende südliche Bockfeld alte Moritzberger Länderei ist, auch zu Moritzberg.

Dies war die vierte markante Grenzänderung von Moritzberg – sie hatte allerdings zunächst wenig praktische Bedeutung, weil Moritzberg nicht mehr selbständig war.

Im September 2011 wurde der Verlauf der Moritzberger Grenzen wieder mehr als eine historische Spielerei, er hatte Konsequenzen für die Kommunalwahlen: Innerhalb dieser Grenzen wurde ein Ortsrat gewählt, der gewisse Belange des Stadtbezirks selbständig regeln kann. Vor den Wahlen 2011 musste der Rat sehr kurzfristig – Hals über Kopf – entscheiden, welche Grenzen die neue „Ortschaft“ im Westen erhalten sollte. Die „Ortschaft Moritzberg-Bockfeld“ erscheint seit diesem Beschluss etwas ausgeufert, sie reicht bis an die Grenze von Ochtersum hinter dem Kleingartengelände Vierlinden – sie bezieht sogar den ganzen Steinberg mit der Kupferschmiede ein. Vergleicht man diesen Zuschnitt mit den Grenzen um 1860, in den Jahrzehnten nach der Gemeinheitsteilung, dann wird aber sichtbar: Diese Grenzen sind nicht so willkürlich, wie man meinen sollte, sie haben ein historisches Vorbild. Allerdings gehörte 1860 das Bockfeld-Nord noch strikt zu Himmelsthür.

Moritz vom Berge geht übrigens über die Grenzen der neuen Ortschaft Moritzberg-Bockfeld noch etwas hinaus: Er wird in einer Auflage von 9000 verteilt – im Osten nicht nur bis an den Eselsgraben, sondern bis an die Innerste, in den Grenzen vor der Weihnachtsnacht 1332 – als kleine Erinnerung an die Dammstadt vor den Mauern Hildesheims.

Ihr Ortsbürgermeister informiert